前後側面ドライブレコーダーを取付け BMW X1 F48 LCI 20i 後期

クルマの乗り換えで新たなドライブレコーダーを買う事にしました。

今までのクルマは前カメラだけだったのですが、今の時代は後方も側面も録画できる360°録画が望ましいと感じていたので調べ始めました。

ところが1台で360°録画できるカメラはメーカのサイトでの画像や、皆さんのレビューでやはり後部までの距離があるためか、後部画像でのナンバーの判別には乏しい感じのようですので2カメラドラレコを検討しました。

「BMW X1 F48 前期と後期のちょっと気が付きにくい変更部分のまとめ」

当方が採用したインテリア装飾パーツ紹介

「採用した内装装飾パーツ紹介 BMW X1 F48 LCI 20i 後期

この記事でのドラレコは3年使用で不具合が出て別機種に入れ替えました。

👉主な目次

・もう1台?

・GSPアンテナ改造

・配線と取付け

・後ろカメラ配線取付け

・録画テスト

・録画再生

先の冒頭の話の様なことから360°はあきらめて、前後2カメラ一体型という物があったのでこれを検討します。

検討に1台購入しますが、よければそのまま次の車で使うので気になる仕様は見てから購入します。

今は画質が良いのであまり神経質にはなりません。

気にするのは仕様と機能で、録画範囲(カメラの撮影各角度)、GPS機能、逆光補正(WDR機能)、できれば録画再生は便利Wi-Fiなどで検討した。このなかでGPSアンテナは内蔵が良かったのですが、2カメラ一体型で良いと思える機種ではなかったので見栄え良くならないか何か考えてみます。

近年市販されているドラレコの解像度に心配はいらないと思いますが、夜間は機種差があるように思います。この辺は買ってからしかわからないので仕方ないです。

この機種の再生はWi-Fi接続ですのでSDカードを抜くことなくスマホアプリで簡単に見ることが出来ます。

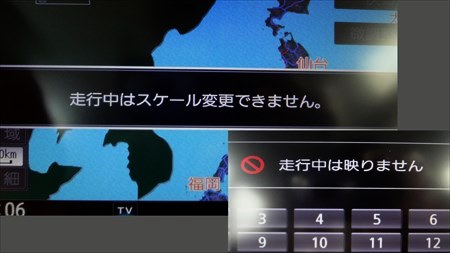

再生してみて、このテスト車のリアガラスと、ラゲッジサイドのガラスにはメッシュシートが貼ってあるため、かすんだ様子に映っています。

リアサイド(後席ドア)ガラスには、黒いフィルムが貼ってあるのですが、こちらは問題なく映っているので大丈夫と判断できます。

今度のクルマにメッシュシートなどは貼らないのでこれも問題視しません。

・別のクルマで側面録画テスト

しかし、窓がメッシュシートでなくても、後方画像としてはリアガラスまでの距離が遠いため様子はわかるものの、ナンバーの特定はもちろん難しく、また、車体一部が映り込んで撮影範囲も狭いかと。

よって、後部はリアガラスにカメラがないとしっかりとした証拠は撮れず、後部録画するにはフロントに前後一体型では後方に使っても役に立たないと結論。

録画したのが昼間だったので夜間はさらに条件が悪くなる・・・特に後方はどのドラレコでもそうだと思うが、ナンバーがわかるような条件とは道路際の店舗の電灯で明るいとか、連続した街灯等があるような環境でなければ難しいだろうなと思うので、そこまでテストはしませんでした。

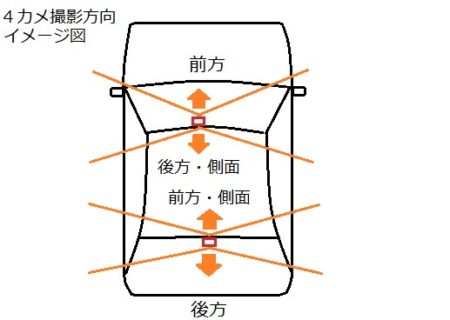

フロントガラスに1台前後2カメラ一体型で前方と車内(側面)を撮影し、もう1台リアガラスに1カメラドラレコで後方録画を考えた。

後方カメラといっても通常の前方で使うドラレコが使えるのでそれを探して見たが、自分の希望する仕様と価格を満足し、さらに評価の良いものを探すも、なかなかこれといって決められる物が見つからなかった。

!!気が付いた。

それなら、前方と同じこの前後2カメラ一体型をもう一台リアに付ければ良いのではないか・・・そうすれば、後方録画はきれいに録画でき、おまけに車内(側面)を後ろからも録画できるのでより証拠のある録画が出来そう・・・。これだとカメラの数は前方2カメ、後方2カメとなる。360°カメラ一体型より良いかもしれません。

前後2カメラ一体型をフロントガラスに取付け、前方と車内(側面)を撮影し、リアガラスにも同じ型をもう1台取付けることで落ち着いた。

2台という事で再生するには2台別々で面倒ですが、日頃操作しないので妥協します。それより、出来るだけ録画できない死角を少なくして、出来るだけ広範囲に録画することで証拠などが判別できる録画が大事でしょうから。

後方カメラ取付けで課題が2つ・・・。

1つは後方ドラレコの電源。

リアのラゲッジルームに電源ソケットがあっても、この輸入車のソケット電源はエンジンスタートオフでも常時供給されているので、エンジンスタートオンしている時だけオンする電源を探して分岐しなければならない。

もう1つは、

その電源線の通線。

納車前にモデルバージョンは異なるものの展示車で確認をして見た所、車内は一般的なルートで通せる様子。

しかし、電源配線をハッチ(ラゲッジ)ドアのフレキシブルホースの中を通さなければならずこれは面倒。この辺は国産車と同じ様ですがハッチドアは開閉するし、防水上も見た目も良く取付けるためにも面倒ですが、楽しみながら行うしかないです。

その後・・・もう1台同じ型を購入し動作確認をしていた時に付属品で気が付いた。

はじめに。

その後、このGPSアンテナは、本体に内蔵させました。

こちらでどうぞ「ドラレコの外付けGPSアンテナを内蔵させた。」

フロントガラスに貼り付ける機器や物品は車検対応させるために貼ることが許されている範囲(ガラス縦長さに対しての割合が20%以内)という保安基準適合があります。

このフロントガラスの限られたスペースで、ドラレコ本体と、このドラレコはGPSアンテナが内蔵でないため2つ貼ることになります。

これは視界の事もありますが、GPSアンテナ線のドラレコ本体へ差し込むプラグ形状がL字でないため本体からはみ出て配線の出方の見た目が気に入らないので、ドラレコ本体にGPSアンテナを直接差し込める加工をします。

①裏フタを開けますが、フタは接着されておらずネジ4本で止まっているだけで簡単に開きました。

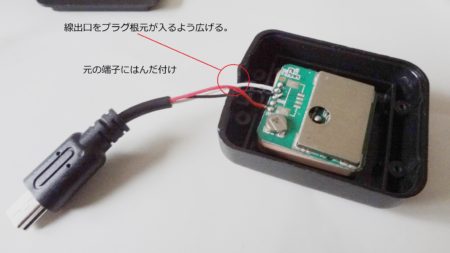

②内部基盤の線がはんだ付けされている位置を記録してから、はんだ部で線を外しはんだ付けができる長さに切断します。

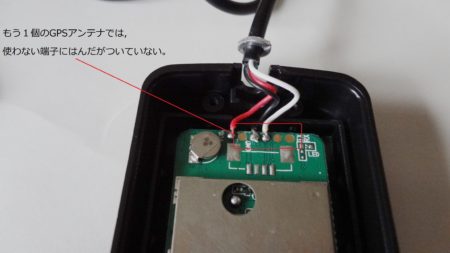

③2つのアンテナ内部を比較すると、同じものなのに片方は空パターン全部にはんだがついています。組み立ての人が間違えたか?この程度は普通な某海外生産品。

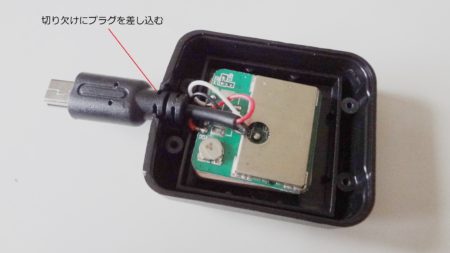

プラグがケースに挟まるよう、ケースの線出口の切欠けを広げ、裏フタにもプラグが太いので一部切り欠けをします。

④元通りの位置に線3本をはんだ付けしプラグを切り欠けにはめます。

⑤フタを閉じて完成です。

線がなくなり見た目スッキリしました。

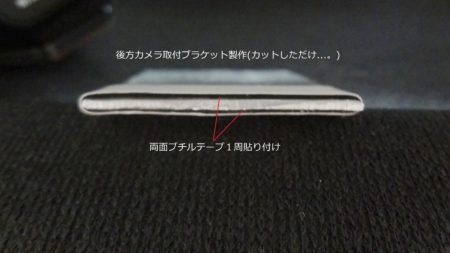

⑥しかしこのまま、ドラレコ本体に差し込むとGPSアンテナが宙に浮いた状態になり、窓拭きなどで手があたったとき負荷がかかると、本体の差し込み口の破損にもつながるので、細長いアルミ板に両面ブチルテープを貼って互いを固定し補強します。

X1 F48 マイナーチェンジで、「仕様変更になってカタログや公けになっていない、気が付きにくい部分」をちょっとまとめてみました。気になる方は下記からどうぞ・・・。

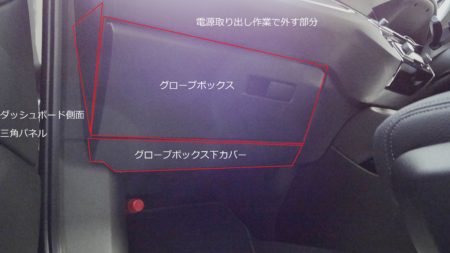

①ヒューズのあるグローブボックスを外しますが、先にグローブボックス下段の細長いカバーを幅方向均等にやや手前に引くように外します。

②グローブボックスの扉を開けると開口部回りに見える5本のT20トルクスネジを外します。

手持ちのドライバーの長さでは開けた扉に当ってしまいましたが、斜めに回しギリギリ回せました。

ここでグローブボックスを急がずに外さないようにします。

実はグローブボックス下部左のみに6本目のT20トルクスネジがあります。

先ほどの①でのグローブボックスの下にあるカバーを外していなければ外すとあります。

これは後でグローブボックスを戻す時に外しておいた方が楽でしたので・・・。

先に外すことを薦めます・・・。

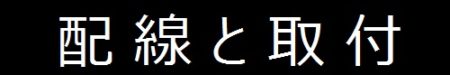

目的の電源列に空きがあれば一番良いです。というのはこの空きに市販の「電源取り出しヒューズ」を差せばよいだけです。

▲このクルマは2020年式 F48 20iです。ヒューズの配置、容量、電圧の出方などは、車種および年式により異なる場合もありますのでご了承ください。

2019年以降、紙のヒューズ割り当て表は提供されなくなりました。

下記サイトで車検証に記載の17桁の車台番号を入力するとヒューズ配置図がダウンロードできます。

https://www.bmw.ie/en/topics/owners/fusecard.html

2021.6 現在

2021.6 現在

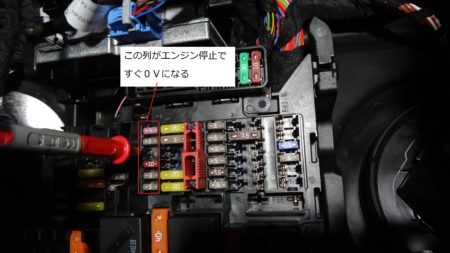

右側列の大きいヒューズ列にも空きがあったので測ると、ここもエンジン停止後も12Vのままでした。

左側の空き一つある小さいヒューズの列は、エンジンスタートボタン1回押し前は0V、2回目エンジンスタート、、3回目エンジン停止ですぐに0Vになりました。ありましたね。エンジン停止後は、iDrive電源がスタートボタンをもう1度押さないと切れないですが、ここだとエンジンオフと同時に切れる電源系統です。

しかもこの車両の場合のこの列の空きはギリ一つだけありました。電源取り出しヒューズを差し込みます。

ここから電源が取り出せます。が恥ずかしい過ちを・・・ハスラーの予備ヒューズに取り出し線を半田付けしてやろうと思っていたのですが、ハスラーは足がない低背(ていはい)ヒューズと呼ぶ型で、F48はミニタイプで違いました・・・。

ふと思い出しました。たしかミニタイプの電源取り出しが残っていたはず・・・。

ありました。これです。残して置くものです。

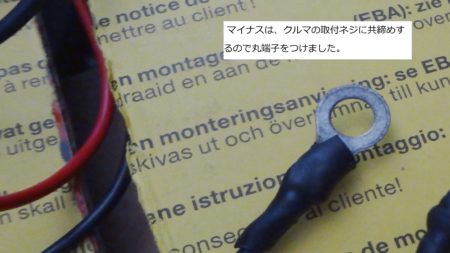

マイナス(アース)はグローブボックスの右下のネジに共締めています。

後日、別の機会の時に助手席LED発煙筒灯の付いているカバーを外したところにある接触が安定なマイナス線から分岐にしました。

後日、別の機会の時に助手席LED発煙筒灯の付いているカバーを外したところにある接触が安定なマイナス線から分岐にしました。

⑤この電源取り出しヒューズの線を、カープラグ分岐ソケットにそれぞれはんだ付けで接続します。今回は今後用に2口と、3口を接続します。

2口は購入しましたが、3口は手持ち品です。

このカープラグ分岐ソケットのプラグにはんだ付けでリード線出しにします。

はんだ付をした部分には自己融着テープ巻きをして絶縁します。

マイナスは、クルマの固定ネジ部分に共締めするので、丸端子を付けました。

2個の分岐ソケットプラグと先ほどの電源取り出しヒューズ線とを結線します。

カープラグソケットの3口は前と後のドラレコ電源、1つは空で、もう2口とは今後考えている電源として用意します。

これで電源はあっさりと終えることが出来ました。

こういったソケットやプラグは場所を取って配線がごちゃごちゃになりますが、このクルマはグルーブボックスの下がもう1段棚のようになっていて、機器の収納として使えるので便利です。

これならメンテ用として、もしプラグのヒューズが切れてもグローブボックスを外さずに済みます。こんなのは初めてです。気に入りました・・・。

⑥車内の配線作業に入ります。

ドアゴムモール(ウェザーストリップ)を、フロントピラーカバー上部からダッシュボード側面まで引き抜いて外します。

このドアゴムモール引き抜くのが新しいからか今までない固さでした。

⑦フロント助手席側のフロントピラーのカバーを外します。

はじめに、エアバック記号のあるフタを、内装はがしで外します。(マイナスドライバーでは傷が付きますので。)

そこにあるT20トルクスネジを外します。

どうやらフロントピラーカバーを完全に外さなくてもできそうです。

フロントピラーカバーの上部だけ隙間を作ってあげれば通線できます。

⑧前ドラレコの電源線をグローブボックスからダッシュボード横の三角形状カバーの下の隙間を通しドア側へ引出きします。

金属に触れる部分にスパイラルチューブを通しておきました。

金属に触れる部分にスパイラルチューブを通しておきました。

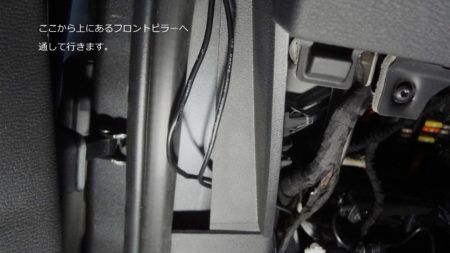

➈ここから上がって行きフロントピラーカバー内部に入れて行きます。

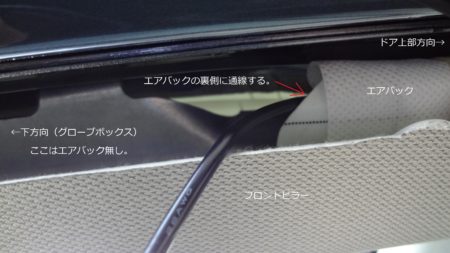

フロントピラーカバーの上部にはエアバック本体の末端があるのでエアバックの裏側(ボディ側)を通します。

フロントピラーにはエアバックは入っておらず、このピラーカバー上部からドア上(ヘッド用)に入っています。

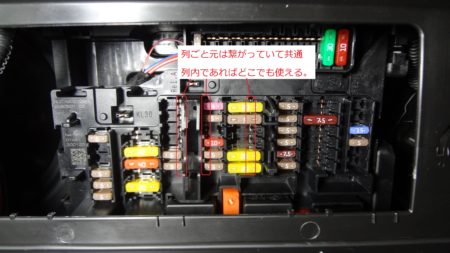

⑩続いてフロントガラス淵の天井内貼り内部に押し込みETCアンテナ手前で出しておきます。

⑪前ドラレコ取付け位置は純正ドラレコ(ディラー取付けオプション)と同じような位置に取付けます。(▲後日、運転席側へ移設しました。次の手順⑫の後にその様子を記載しております。)

取付けベースの貼り付け位置は、ワイパーがカメラ前を通らない事と、法令で決まっているフロントガラス縦サイズの上部20%以内に取付けます。

今回は、車内側カメラもあるので、通常のルームミラー角度でも位置を考えなければなりません。

また、本体はスライド式で取付けベースから外せるので、何かの時に外したい場合のためにETCアンテナに当らず外せることも考慮します。

ガラスへの固定は一般的な両面テープで貼付けるタイプで簡単ですが、外から目立たないよう貼り付け時にエアが入らないよう気を使います。

とはいえ取付けベースはしならないので難しいですが。

⑫改造したGPSアンテナをドラレコ本体のGPS端子に差し込みます。

👉その後、このGPSアンテナは、本体に内蔵させました。

こちらでどうぞ「ドラレコの外付けGPSアンテナを内蔵させた。」

本体に差し込んでアルミ板を曲げただけの補強板を両面ブチルテープで固定します。

配線の見た目が気に入らなく、配線レスに改造して満足していたのですが、実車で取り付けるとちょっと目障りです・・・。(逆光ですみません…。)

プラグがL字上出しであれば別の付け方もできるのですが・・・。

次は、後ドラレコへの電源配線を行います。

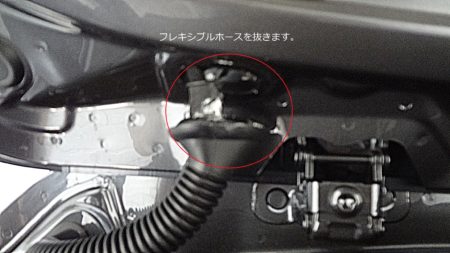

次は、後ドラレコへの電源配線を行います。後ろへの配線は特に変わった方法でもなく、ほかのクルマと同じような部分を通して行くことになりますが、一つだけ面倒なのが、ハッチのフレキシブルチューブ内部に通すことです。過去にワゴン車でも作業しましたが、

皆さんがやっているように、フレキシブルチューブの根元を抜いて、針金などを通し繋げた配線を通します。

針金でフレキシブルチューブに穴を開けてしまわないか気を使いながら、配線がギッシリ詰まっていたのでとても苦労したことをよく覚えています。

後部ドアを過ぎたところで・・・。

後部ドアを過ぎたところで・・・。カメラまでは付属の電源線の長さが足りないことがわかっているので、作業がしやすいここで付属線を切断し延長します。

それと電源プラグがL字形状なので、ハッチのフレキチューブは通せないこともあるのでラゲッジ直前のここで潔く切断します。

配線保護にスパイラルチューブを巻いて、通す穴は内貼りの固定で使わない穴から通します。

⑤左側のフレキチューブを、出入口両方とも引き抜いて外します。

フレキシブルチューブに線だけで通して行きます。

⑨先ほどフレキチューブから出た電源線を車体の穴に入れて行きます。

電源線の曲がったクセを考えながら、先ほど作った内貼りの隙間から電源線が出るように送って行きます。

(下で作業した為に電源線が必要以上に長くなってしまいましたが、三角窓の内貼りと天井内貼りの間の奥は空間があるようで軽く入って行きますから大丈夫でした。次の手順⑪のことです。)

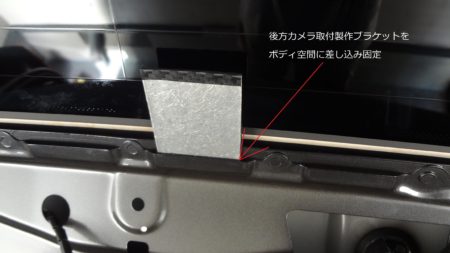

カメラ本体の固定は、ガラスにフィルムを貼っている場合に貼るとあとでフィルムが剥がれ本体が落下する可能性もあるので、車両側にブラケット等自作するなどして取付けします。

アルミ板を切り出します。大きさはドラレコ取付けベースと手順⑭のクルマ側に差し込む穴の大きさです。

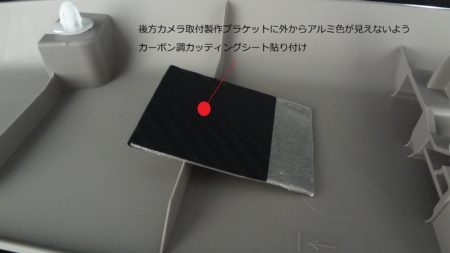

持っていたのはアルミ板でしたので、外から目立たないよう黒のカーボン調カッティングシートを貼っておきました。

持っていたのはアルミ板でしたので、外から目立たないよう黒のカーボン調カッティングシートを貼っておきました。 ⑭先ほど製作したブラケットをハッチの凹み部に両面ブチルテープの剥離紙を剥がして一気に差し込みます。そろり入れると入口ですぐにくっついてしましいます。

⑭先ほど製作したブラケットをハッチの凹み部に両面ブチルテープの剥離紙を剥がして一気に差し込みます。そろり入れると入口ですぐにくっついてしましいます。

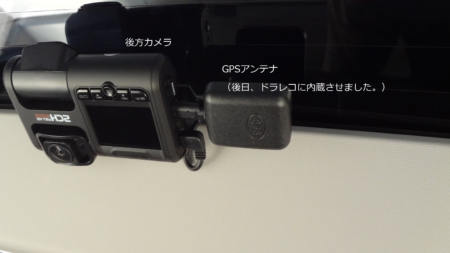

⑮電源線は剥がした内貼りの使わない穴から出します。

ドライブレコーダー本体をスライドさせて取付けます。

👉その後、このGPSアンテナは、本体に内蔵させました。

こちらでどうぞ「ドラレコの外付けGPSアンテナを内蔵させた。」

何かの拍子に触れてGPSアンテナのコネクタが破損しないよう、アルミ板を曲げ加工したものを互いに両面ブチルテープで渡すように貼ります。

何かの拍子に触れてGPSアンテナのコネクタが破損しないよう、アルミ板を曲げ加工したものを互いに両面ブチルテープで渡すように貼ります。 これで完成です。

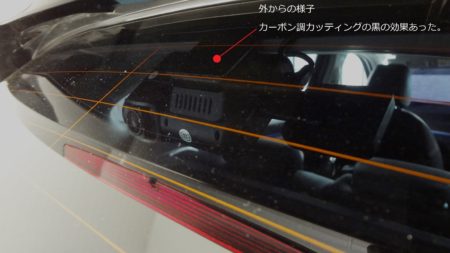

これで完成です。 外から・・・。ブラケットに貼った黒色カッティングシートの効果がありました。

外から・・・。ブラケットに貼った黒色カッティングシートの効果がありました。 電源の取り出しも配線の苦労もなかったので、カメラ2台を3時間程度の作業で取付を終えました。

電源の取り出しも配線の苦労もなかったので、カメラ2台を3時間程度の作業で取付を終えました。後で結局外すことになったあの三角型カバー。動作確認を終えてきちんと戻しました。

初期も含め全項目を確認しました。

年月日

時刻

言語(初期日本語でした。)

音声録音:あり

Gセンサー:あり

駐車モード/動き検知:なし

WDR補正:あり (白飛び、黒潰れを補正)

車線逸脱警報:なし(車両と重複する機能)

ループ録画:あり

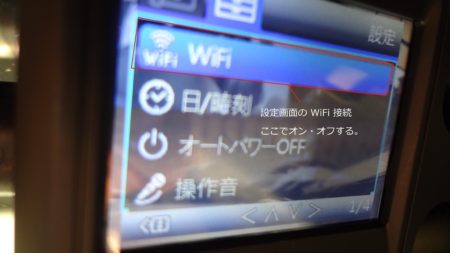

Wi-Fi:あり(あり=オンは都度設定画面で行う)

自動電源オフ:なし

スクリーン自動オフ:1分後

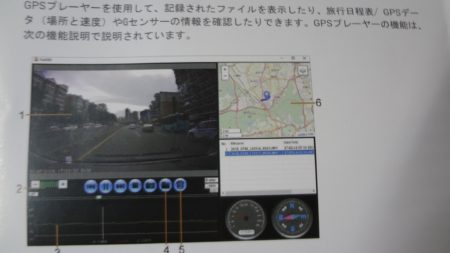

SDカードをパソコンに入れて再生します。

フォルダを開くと、録画ファイル名に付くAが前方向、Bが後方になります。

SONY製CMOSセンサーを使っているとの事で大変きれいに映っています。

他車ナンバーも信号待ちなどの間隔なら判別できます。

信号機の点滅はしていません。

GPS機能が働き、速度表示も記録できています。

音声再生は走行中の路面変化による車内音の変化がわかります。

ラゲッジのプライバシーの黒いガラスも良く映っています。

■後カメラの後方

側面の様子が確認できます。ただ、フロントガラスは真っ白で見えません。設定のWDR機能もオンにしていますが。

これは陽差し角度なのかフロントガラスの角度によるものか、それともヘッドアップディスプレー仕様のガラスは反射の何か構造が異なるようなのでそのせいか・・・。

これは前カメラで撮れていますし、目的は側面を録画したいので問題にしません。

夜間を追加しました。

走行中・・・ナンバーは対象車のヘッドライトで認識が難しいです。

これは設定のWDR補正(白飛び、黒潰れを補正)では効かないのかな・・・?

交差点で停止中

交差点で停止中後車が近づいてきた時からナンバーは読めました。

(上部のオレンジ色はブレーキライトの反射です。

カメラ角度調整がやや上向きのようでした。)

次にスマホで接続してみます。

アプリ「Road Cam」を WiFiを通じて接続します。

ドラレコの設定をしての感想ですが、

電源入ってもすぐに勝手に本体で電源が切れてしまう「自動電源オフ」なんてどう使うのでしょうか?もちろん録画もしません。

面倒なのは、Wi-Fiで録画再生をスマホなどで見る場合、その都度、ドラレコの設定画面に入って、Wi-Fiをオンにする必要があります。まぁ常時飛んでいても不安ですが、このWi-Fiをオンするのを設定画面ではなく、本体にハードボタンがあり1押しでオンすると便利ですけどね・・・。

・側面ですが、カメラが側面を向いているわけでないので確実ではありませんが、後方から追い越して行く車については、後方カメラで、まず後方→側面、前カメラで、側面→前方と追跡するように録画されその様子がよくわかります。

・側道を追い越して行くことが多いバイクも同じように走行の履歴が残ります。

これを見て、以前のクルマでは前方しか録画していなかった(そうゆう時代だった)ので、今回のような四方の様子を再生して見ると、今まで前以外目隠しされたような状態で何もなかったのが幸いだったなと感じています。

当たり前ですが、まずは自分自身が気を付けて注意深く疑って運転することです。

・前後2カメラ一体型ドラレコ本体 (同型 2台) 9,800円 (GPSアンテナ、32GBmicroSDカード付き。)

▲販売先によっては、GPS,SDカード無し品など色々あり購入時によく確認しましょう。

・2口カープラグ分岐ソケット電源 セイワ(SEIWA) 395円(Amazon)

・電源取り出しヒューズ (ミニ 15A)

・3口カープラグ分岐ソケット電源 (今後の増設機器対応用)

・電源線(後方ドラレコの電源線を延長)

■番外編

・X1 F48 マイナーチェンジで、「仕様変更になってカタログや公けになっていない、気が付きにくい部分」をちょっとまとめてみました。気になる方は下記からどうぞ・・・。

「BMW X1 F48 前期と後期のちょっと気が付きにくい変更部分のまとめ」

・当方が採用したインテリア装飾パーツ紹介

「採用した内装装飾パーツ紹介 BMW X1 F48 LCI 20i 後期

・フロントとサイドカメラを映すために社外品のインターフェース機器を買ってつないだものの、映らないし、変な症状は出るし、設定表には間違い・・・販売元と散々やり取りした記録です。

BMW X1 F48 社外品インターフェース機器動作不具合における販売元とやり取りした経過

■過去記事

前後側面ドライブレコーダーを取付け BMW X1 F48 LCI 20i 後期(当記事)

純正フットライトを常時点灯させる。BMW X1 F48 LCI 20i 後期

純正フットライトの電球色をLEDテープで白く明るく。BMW X1 F48 LCI 20i 後期

iDrive ウォークマンアプリで楽曲情報を登録しインポートする。 BMW X1 F48 LCI 20i 後期

コンソールにワイヤレス充電器装着とドリンクホルダ照明追加 BMW X1 F48 LCI 20i 後期

後付け BSM ブラインド スポット モニター取付 BMW X1 F48 LCI 20i 後期

後部座席のリクライニング ストラップをグリップ式に。 BMW X1 F48 LCI 20i 後期

後付け サイドカメラとフロントカメラ取付 BMW X1 F48 LCI 20i 後期

レザークラフト シートベルト タングプレート カバーの製作 BMW X1 F48 LCI 20i 後期

コメントをどうぞ