住宅分電盤に避雷器の取付けと接地を施工

昔の事ですが、当家では近くで発生した雷のサージによりネット機器が通信線を通じて破損したと思われることがありました。当時は電話線を使ったADSL方式でした。機器にはアース端子があったのですが、この置き場所のコンセントはアース端子のない普通のコンセントでしたのでつないでいませんでした。

そして機器交換後にアース配線を新たに通線して接続しただけですが、アースをつないだからと言って防げるものでありません。

👉主な項目

・作業予測

・作業

・接地集中バー製作

・接地抵抗測定

・簡易測定とは?

・接地棒打ち込み(測定)

・配線

・アース棒と接続線接続

・避雷器取付け

当時の破損機器交換後のアース接続した様子 落雷があったその周辺には「雷サージ」と呼ばれる短時間発生する異常な過電圧、過電流が発生します。

落雷があったその周辺には「雷サージ」と呼ばれる短時間発生する異常な過電圧、過電流が発生します。

これは数km先にまで及ぶことがあり、すぐ近くの落雷でなくても被害が発生するものです。

発生した雷サージは電源線や通信線を通って建物内の電気機器に侵入し破損させてしまいます。

個人宅にはほとんどないと思いますが、建物の上にある避雷針があれば大丈夫では?と知人でそう思っていた人がいましたが、避雷針は雷による建築物の破損などを防ぐことが目的なので、建物内の電気機器までは保護できません。雷サージから守るためには、SPD*1(避雷器)が必要になります。

*1 SPD:低圧サージ防護デバイス(Surge Protective Device)

機器破損後に本当は、家全体の機器を守るために住宅分電盤に避雷器(アレスタ)を取り付けたいと思っていたのですが、避雷器の取付は簡単なのですが、これ以外の作業が大変なので面倒だと諦めていました。理由は屋内のアース集中接地端子から大地に接地しているアース棒までの接地線径が避雷器を使う場合の基準5.5mm2を満たしていなかったからです。そしてこれを5.5mm2の太い線に入れ替えたとしても入れ替えた線を埋設されているアース棒に直接つながなくてはなりません。

そして、今の現状の接地線をたどると基礎の所で入り込んでいるのが見えました。そこには手が届かないのでその先の所在が分かりません。どちらにしても掘り返しはできないため、別の場所に新たにアース棒を打たなければならないのです。

このアース棒の埋設施工でもクリアするべきことがあります。アース棒は適当にどこに打ち込んでも良い訳でなく、敷地内の水道や排水、ガス管など埋設物がないところで、さらに大事なことは埋設し接地抵抗を測定して規定値を満たさなければなりません。(埋設物について実家では、電気の引き込み線、電話線にアンテナ線も埋設されています。ルートがわかっていると良いのですが色々と埋設されているものです。水道やガスは枝分かれしていることが多いので注意です。)

ということでいろいろとクリアすることが多いですが、毎年初夏になるこの時期に思います。近年は天候の急変具合が激しくその荒れ方からか雷の発生も多いので落雷の頻度も増えます。(竜巻も怖いですが・・・。)

こうしてズルズルと毎年持ち越しているうちにやられてしまうかもしれませんので、今回は思い切って挑戦してみることにしました。

今回の接地の種類ですが一般家庭では300V以下の低圧なのでD種接地になります。

今回関連する接地について調べますと、内線規程での接地極については、

・銅棒使用の場合、直径8mm以上、長さ0.9m以上

・接地極上端は地下75cm以上(特にA種、B種)とし、垂直に埋設すること。

と推奨されていますが、埋設深さについてD種の規定がありません。

直接触れて感電しないよう埋まっていれば問題ないというところでしょう。

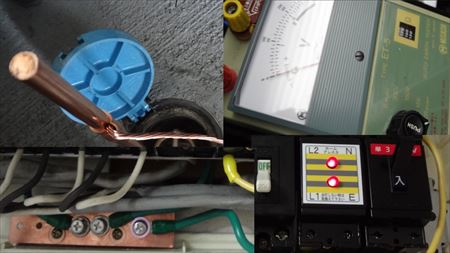

今回の全作業を予測すると、

今回の全作業を予測すると、

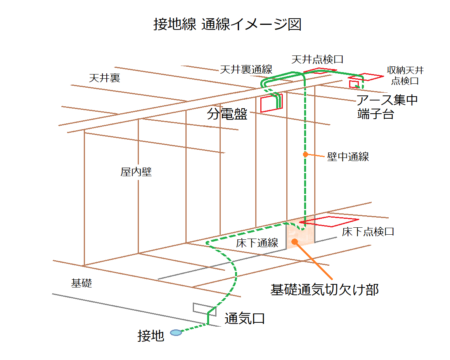

1.接地線を新たに通線

現状の接地線が細いので、新たに5.5mm2の線を屋内の分電盤とアース集中端子間、屋外に埋設する接地棒へ行います。

接地場所の接地抵抗を測定しないとわからないため、屋外に出す位置が決まっていませんが、通線できるルートを2通り調べておきました。通線自体は難しいものではなく材料さえそろえれば出来ます。

2.面倒な接地場所と穴掘り

D種接地は100Ω以下*2 の抵抗値にしなければならないので、湿気の多い場所が良いでしょう。

今回新設する場所は現在の接地場所(屋内の基礎付近以降ルート不明)とおなじ北側がよさそうですが、この辺り今ではコンクリートやタイルで固めてしまっています。

(*2 地絡を生じた場合に0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置を施設する(設置されている)場合は500Ω以下。)

掘ることが出来る花壇の下にはガス管ルートになっていますし、場所的にも日当たりが良いので湿度は低そうです。

配線が楽というかシンプルに出来る場所として、西北に屋内専用の水道元バルブがあります。バルブは金属製ですが、水道管は樹脂管なのでここに試し打ちし測定して、場所の判断をしたいと思います。

(敷地内に埋設されている水道管やガス管の埋設ルートが不明な場合は、市町村役所やガス会社で図面の確認が出来ますので、調べておくのが確実です。)

3.心配な接地抵抗測定

持っていないと始まらない接地抵抗測定器ですが、持っていないので知人から借用できます。

アース棒を打ち込むのは抵抗値が低くなる傾向なので深い方が良いというものの、完全に打ち込んで値がクリアできないとなれば抜かなくてはなりません。打ち込み途中に測定してクリアできれば良いのですが・・・。このまま続けるのか、別の場所に変えるのか・・・早めの決断が必要です。

家周囲はコンクリートやタイル面が多く、通常使われる3極法での接地抵抗測定で必要な直線で10m間隔に2本の補助測定極が打てません。(厚みが薄いコンクリートなら水で濡らし下の土まで浸みるようなら、補助棒を置きその上に濡れ雑巾など被せる方法もあるようです。(アスファルトは絶縁体となり不可です。)

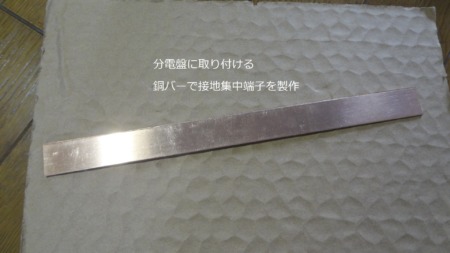

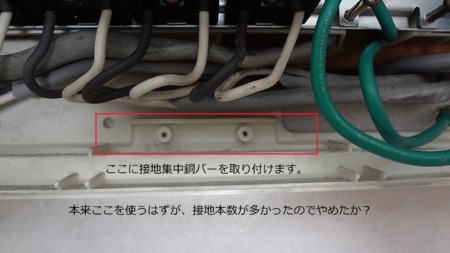

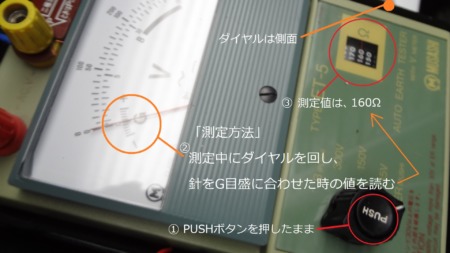

4.分電盤に接地集中端子を製作

分電盤にもともと接地集中端子を取り付ける位置があるのですがついていません。

当時の施工で宅内のアースコンセント数が多かったためか隣のクローゼットの点検口を開けた所に接地集中接地端子台があります。

避雷器の接地線長さはできるだけ最短でと記載があります。また、分電盤内で新たに埋設する接地棒への接地線を接続することもあるので、銅バーで接地集中端子バーを製作します。

※「電気工事士法」により、 配線やコンセントなどの新設、増設などは電気工事士の資格が必要です。

※「電気工事士法」により、 配線やコンセントなどの新設、増設などは電気工事士の資格が必要です。

雨天日に屋内の作業を行いました。

①5.5mm2の接地線を通線します。

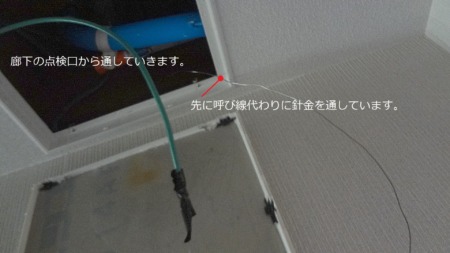

先頭には針金を引っ掛けるので、後で使える圧着端子を先に付けておきます。 ②廊下の天井点検口を中継点として通線します。

②廊下の天井点検口を中継点として通線します。 通線は当家環境では通しやすい範囲です。

通線は当家環境では通しやすい範囲です。

ですが接地線直接では通線出来ませんので先に固いステンレス針金を呼び線として通して行きます。

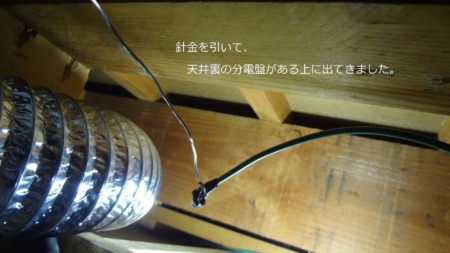

通ったらこの針金に接地線をつないで引いて通線します。

通ったらこの針金に接地線をつないで引いて通線します。 ③接地端子台のある反対側へ通線します。

③接地端子台のある反対側へ通線します。 接地端子台まで通しました。(接地線が波打ってるのは以前に、各線がどこに行っているか行先を調べて、さらに名前を付けた時に圧着端子も付け直したりしてこのようになってしまいました・・・。)

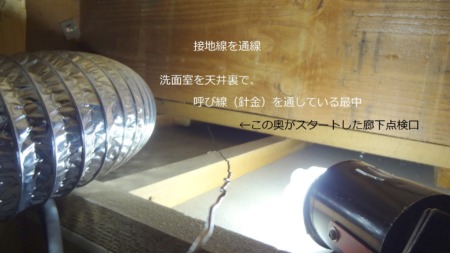

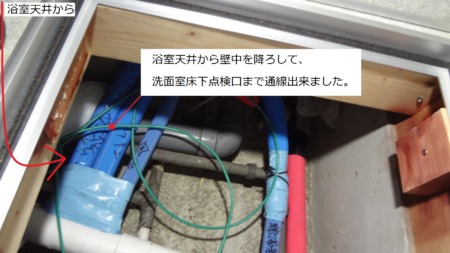

接地端子台まで通しました。(接地線が波打ってるのは以前に、各線がどこに行っているか行先を調べて、さらに名前を付けた時に圧着端子も付け直したりしてこのようになってしまいました・・・。) ④分電盤へは浴室天井の点検口があるので、一旦浴室天井裏へ通してから分電盤に戻す形で通線します。

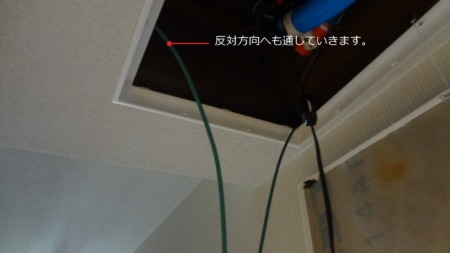

④分電盤へは浴室天井の点検口があるので、一旦浴室天井裏へ通してから分電盤に戻す形で通線します。

分電盤で接地集中バーに接続出来る長さで切断します。 ⑤再び分電盤から接地する屋外へ通線します。

⑤再び分電盤から接地する屋外へ通線します。 浴室天井裏まで通しました。この先はどこかで屋外へ出しますが、どこかというのはまだ接地場所が決まっていないのでここで作業は一旦停止です。それは接地する場所の接地抵抗次第で決まります。

浴室天井裏まで通しました。この先はどこかで屋外へ出しますが、どこかというのはまだ接地場所が決まっていないのでここで作業は一旦停止です。それは接地する場所の接地抵抗次第で決まります。

個人的に希望するルートは屋内で床下へ降ろして床下を通し、基礎の通気口から屋外へ出すことです。

もしここでの接地値がクリアできなかった場合、別の接地場所になるのでその時のルートは車庫の天井裏からPF管で外壁伝いに降ろす考えです。

通線した屋内の接地線には手の届く範囲はステップルで配線を固定します。

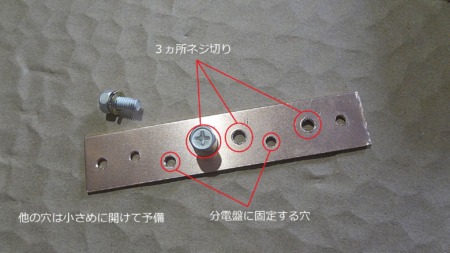

①細長い銅板を10cmに切断します。 ②分電盤の取付け穴に合わせてた2つの穴と、接続する穴を予備を含めて空けます。

②分電盤の取付け穴に合わせてた2つの穴と、接続する穴を予備を含めて空けます。

③ネジ切りがないので銅より強い鉄ネジで無理やり使う3つの穴を切りました。 他はネジがダメになった場合の予備です。

他はネジがダメになった場合の予備です。 ④分電盤に取付けます。

④分電盤に取付けます。

⑤接地線を接続します。ネジはしっかり締め付け出来ました。

⑤接地線を接続します。ネジはしっかり締め付け出来ました。

知人から今は管理外で使っていない古い型の接地抵抗測定器を借りました・・・が。

知人から今は管理外で使っていない古い型の接地抵抗測定器を借りました・・・が。

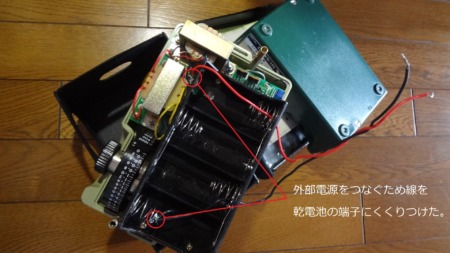

「・・・が。」というのは電源となる乾電池が単1・・・って。しかも4本必要・・・時代を感じます。

家では単1なんて使わないのでありません・・・。

そこでこのように電池の端子に電線をつないで外部電源5Vをつなぎました。(乾電池だと約6V)

つないだ線を裏面ケースで挟むので軽くフタをして使います。

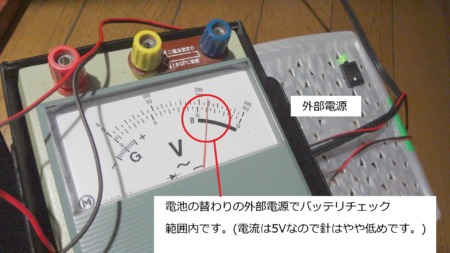

外部電源は5Vなので乾電池より1V程度少ない供給なので少なめです。

それでも電池テストでは範囲内なので問題ないです。

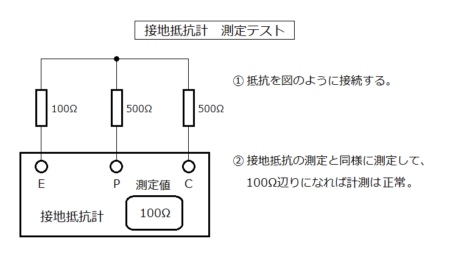

念のため抵抗をつないで測定値が正常なのかも確認して見ました。

今回のD種100Ωが正しく測れるのかを確認したいので、図のように抵抗をつないで測定します。

表示が100Ω辺りになれば正常だと簡易的ですが確認できます。

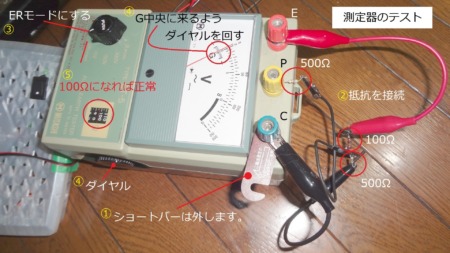

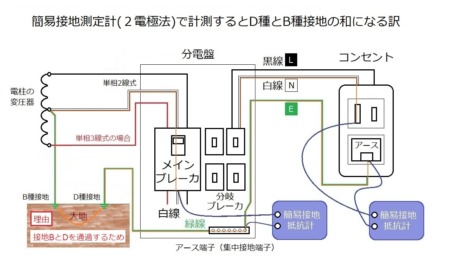

準備が出来たら、先ほどの自宅周りの環境からこの3極法のこの測定計で、2極法といわれる簡易測定で測定します。

(3極法での測定器でも仕様があれば、P端子とC端子を短絡して2極法で計れます。)

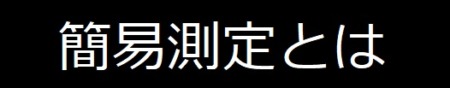

コンセントの長い穴(接地側)とアース端子間で測定するような簡易接地抵抗計の測定は「D種+B種」の接地抵抗の和が表示される測定方法です。

コンセントの長い穴(接地側)とアース端子間で測定するような簡易接地抵抗計の測定は「D種+B種」の接地抵抗の和が表示される測定方法です。 合計だったらD種の値がわからなではないか?となりますが、

合計だったらD種の値がわからなではないか?となりますが、

例えば測定値が「500Ω」だったとしたら、

「B種抵抗との合計なので、当然D種は500Ω以下・・・。」と適当な感じの判断にはなります。これは先ほども出ていますが、「地絡を生じた場合に0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置を施設する(設置されている)場合は500Ω以下。」というところからD種を満たしているかを確認したく正確な値が必要でない場合に限ってという測定法なので簡易測定ということです。

試しにこの簡易測定で下図のようにコンセントの左の長穴(接地側)とアース端子間で接地抵抗を測定してみます。また、宅内への引き込み線が3本の場合ですが、分電盤の白色の中性線とアース板間を測定しても同じことになります。

準備物として、測定には測定器からは115Vの電圧が出力しますので、感電防止のため電気用絶縁ゴム手袋を着用します。

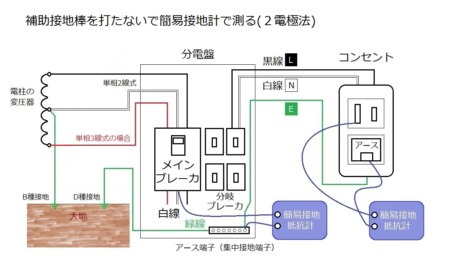

それではと言いたいですが、測定前にコンセントの2つある穴のどちらで測るかを念のため確認しておきます。

測定する側の左側の長い穴が接地側であるか確認します。これは施工の時に逆接続になっている施工ミスの事例があります。当家は以前にすべてのコンセントを確認済みですので問題ないですが・・・。

この左側の長い穴側とアース端子との交流電圧を計って値が0Vに近ければ正しいです。これが100V辺りだと接地側ではありませんので、コンセントの配線が反対に接続されていることになります。

この接地抵抗計においての赤色のE端子をコンセントのアース端子へつなぎ、さらに黄色のPと青色のC端子のショートバーをつないでこの端子から先ほど確認したコンセントの左側の長い穴の接地側に差し込みます。

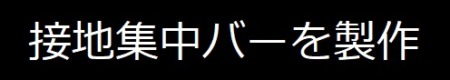

この測定器は、PUSHスイッチを押しながら側面のダイヤルツマミを回して測定します。

ダイヤルツマミを回してメーター内の指針がG目盛の中央線になるよう合わせます。

G目盛の中央に指針が合わさった時のダイヤル目盛が被測定接地極の接地抵抗となります。

結果400Ω弱程度でした。程度というのはこの測定器はダイヤル目盛を読むのでこの程度しかわかりません・・・。

測定した値の400Ωですが、これはB種とD種の合計ですから、D種で500Ω以内の条件があるので範囲内にはなっていますがちょっと高めですね。値から当時の施工業者のやる気程度が見えてきました・・・。

そこで今度は、使っていない家電付属のアース棒を打ち込んでコンセントの左側の長い穴の接地側のB種とD種合計を測定してみます。

試しに散水栓の所で打ち込んで測定するとなんと170Ωです。なんだ低い値が出るじゃないか!!・・・。 やっぱり施工業者の妥協が早いというか粘らない適当感が見えます・・・。でもここはガス埋設管が近いので今回は対象外です。

やっぱり施工業者の妥協が早いというか粘らない適当感が見えます・・・。でもここはガス埋設管が近いので今回は対象外です。

場所は少し違いますが、接地棒の打ち込みの予定をしている場所でも値はクリア出来そうな気がしてきました。

①アース棒を水道バルブの横で打ち込みますが、抜くことが出来ることを確認しながら打ち込みます。(この水道のバルブは金属ですが埋設配管は樹脂管です。)

①アース棒を水道バルブの横で打ち込みますが、抜くことが出来ることを確認しながら打ち込みます。(この水道のバルブは金属ですが埋設配管は樹脂管です。)

これはあまりにもかけ離れた抵抗値だった場合にはアース棒を抜きたいからです。

まずはここには図面上では何も埋設物がないことが判っていますが、念のため埋設物が何かあると怖いので、ハンマーで叩かないでアース棒の頭に板を置いて体重をかけて押し込んでみます。30cm程入って行きました。

普通サイズのハンマーで軽く叩いていきます。埋設物があると怖いので軽く叩く程度にします。

40cm入ったでしょうか。抵抗値が気になるので早い段階ですが、記録も含めB+D種を測定してみます。

160Ωでした。すでに現状のアースよりかなり良い値です。

最後まで打ち込めばこの場所で値はまだ低くなりそうです。

■その前に、測定方法を書いていませんでした。

先ほどの「接地抵抗測定」の抵抗を使って正しい値を測定できているか確認しました。この同じ方法です。

測定中にPUSHボタンを押したままで、右側面のダイヤルを回し、メータ内の+記号と-記号の真ん中に記載の「G」に針を合わせます。この時の値を読みます。

②さらに打ち込んで半分過ぎ60cmくらい入ったでしょうか。

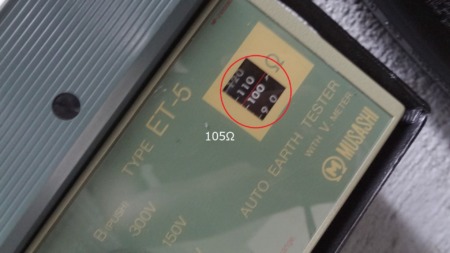

ここで急に変化しました。読みでおよそ105Ωになりました。いい感じです。 ここまで入ると抜きずらくなって来ました。

ここまで入ると抜きずらくなって来ました。

③この先はアース棒は抜けなくなると思いますので、このまま続行かどうかの判断として一度補助棒とでD種のみを測定してみます。

その測定の前に大事なことがあります。

それは「地電圧」を測ります。被測定接地極(接地抵抗を測定しようとしているアース棒)に発生している地電圧による影響についてこの測定器には下記の説明があります。

「地電圧(交流電圧)の確認でAC30V 以上の地電圧が発生している場合は、接地抵抗測定ができません。

(内部回路が故障します)地電圧が高い場合は、接地体を電気配線からの切離しや配線のスイッチを切るなどして地電圧をなるべく低くして測定してください。」とあります。

地電圧の測定は接地抵抗測定を計る準備状態で、

接地抵抗測定器を交流電圧計モードにします。P-C端子間のPRCバーが接続したままであれば外して測定します。

これでAC30V以下であることを確認します。

結果はほぼ0Vでしたので、接地抵抗測定のためERモードに切換え、接地抵抗測定を行います。2極法で行うのでP-C端子間のPRCバーを再び接続します。

補助棒を水道メーター横に打ち込んでD種のみで測定してみます。 400Ωで・す・・そんな高いの・・・。補助棒をも深く打ち込まないとだめなのか、それとも水道メーター周りの地質が悪いのか・・・。

400Ωで・す・・そんな高いの・・・。補助棒をも深く打ち込まないとだめなのか、それとも水道メーター周りの地質が悪いのか・・・。

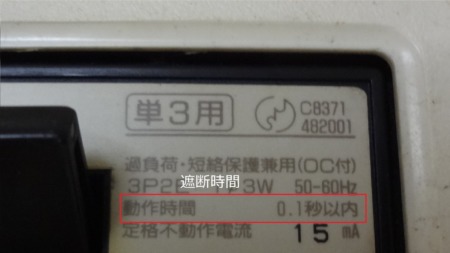

D種規定値は100Ω以下*2ですが、当家の漏電ブレーカの遮断時間は0.1秒ですので500Ω以下であれば良いので少し気は楽です。しかし、規定の100Ω以下に出来るだけしたいです。

(*2地絡を生じた場合に0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置を施設する(設置されている)場合は500Ω以下。)

D種だけでのこの測定値は信じられないので無視します・・・。(D種は最後に測定しました。)

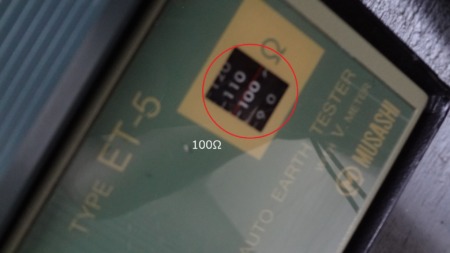

④B種とD種の合計で100Ω近辺なのでこの場所に決めましたのでこの場所で続行します。

このまま打ち込んで80cmくらいで、B+D種で測定すると100Ωです。60cmの時とあまり変わりません。地層が変わらないのでしょうか・・・。 しかし先ほどの補助棒でのD種のみの結果が悪すぎて、このような良いと思う値を信じてしまう人の悪いところです・・・。

しかし先ほどの補助棒でのD種のみの結果が悪すぎて、このような良いと思う値を信じてしまう人の悪いところです・・・。

値があまり変わらなかったので、アース棒のリード線とアース線との接続作業が出来るギリギリまで打ち込むことにしました。

⑤やや強めに叩いていますが順調に入っていきますので、埋設物はなさそうです。

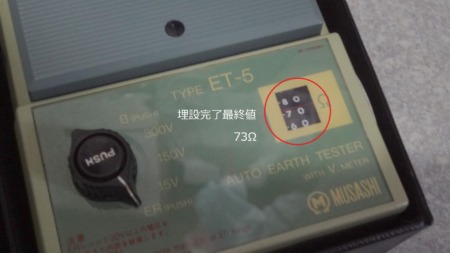

90cm程度入ったところでB+D種で測定すると、75Ωになりました。 急に減りました。これもB+D種の合計値ですが満足ですね。なのでD種のみで100Ωを切っていることになりますね。

急に減りました。これもB+D種の合計値ですが満足ですね。なのでD種のみで100Ωを切っていることになりますね。

アース棒のリード線と接地線の接続作業が出来る限界の位置なのでここで打ち込み作業を一旦止めて、接地場所が決まっていなく屋外への通線を止めていた配線を通線することにします。

値はクリアしたので、後はこのアース棒が全部入り切り出来るだけ地中深くに押し込めたら良いですのですが。

接地場所が決まったので、停止していた分電盤からの接地線を通線します。

接地場所が決まったので、停止していた分電盤からの接地線を通線します。

①分電盤から浴室天井を通し、床下へ通線します。

洗面室の床下点検口の所に、浴室と洗面室との間の基礎が通気の切り欠け部分なので、浴室天井から壁中に入れてここに降ろします。壁中の通し方は、接地線では浴室と洗面所間の壁中には断熱材かあってすんなり線は落ちて行かないので、当方は使わなくなった曲がるカーテンレール(出窓などで使う)を先に降ろしていきます。 壁横にある洗面室の床下点検口に出てきたら、これに接地線をつないで引っ張り出します。こういった何かを壁中を通す時は材料の重みで助けてもらえる様、上から下への向きに通すことが多いですね。

壁横にある洗面室の床下点検口に出てきたら、これに接地線をつないで引っ張り出します。こういった何かを壁中を通す時は材料の重みで助けてもらえる様、上から下への向きに通すことが多いですね。

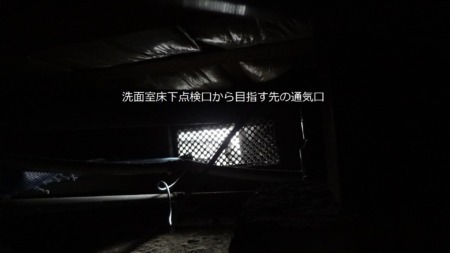

②続いて洗面床下点検口から基礎の通気口へ通線します。

目指す点検口・・・。 床下に入りたくないので、点検口にライトを照らして目印として、屋外で通気口の外から針金を差し込んで点検口床下まで送ります。

床下に入りたくないので、点検口にライトを照らして目印として、屋外で通気口の外から針金を差し込んで点検口床下まで送ります。

届いた針金に接地線をつないで通気口の外で引き出します。

通気口の出た所から、コンクリート部分を50cm程離れた所が接地場所です。

床下は手が届く範囲はステップルで固定します。

接地線が屋外まで通線出来ましたので屋外での最後の作業です。

接地線が屋外まで通線出来ましたので屋外での最後の作業です。

①アース棒のリードと接地線をスリーブで接続します。

圧着ペンチでしっかりと圧着します。

②さらに接触を確実にするためはんだ付けをしました。熱が多く必要なので2本のはんだごてを使いました。

②さらに接触を確実にするためはんだ付けをしました。熱が多く必要なので2本のはんだごてを使いました。 ③ここから最後の打ち込みです。これは必要ないと思いますが、圧着とはんだをした部分は自己融着テープを巻いておきました。

③ここから最後の打ち込みです。これは必要ないと思いますが、圧着とはんだをした部分は自己融着テープを巻いておきました。

後は出来るだけ地中深く打ち込みます。

④地面すれすれまで入ったら直接アース棒を叩けないので、今度は金属製の棒を当ててさらに深く打ち込んでいきます。

さすがに固くなって進みが悪くなってきましたので、今までより少し強めにハンマーを振り落とし20cm程沈んだところで諦めました。

この状態で分電盤の接地バーとコンセント接地側で測定し同じ読みでおよそ73Ω値を確認しました。

20cm埋め込んで2Ω程度下がっただけですし、叩いても固くてほとんど進まないので、この1mのアース棒では限界でしょう。

20cm埋め込んで2Ω程度下がっただけですし、叩いても固くてほとんど進まないので、この1mのアース棒では限界でしょう。

⑤家の基礎部分までは足などを引っ掛けないよう接地線の上にコンクリートを盛ります。

基礎立ち上がり部分の緑色が気になるのと、直接触れることもないのでコルゲートチューブを被せます。

その前に、忘れないうちに現状のアース棒への接地線を外し、新たに通線した接地線接続しておきます。

その前に、忘れないうちに現状のアース棒への接地線を外し、新たに通線した接地線接続しておきます。

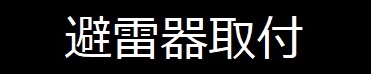

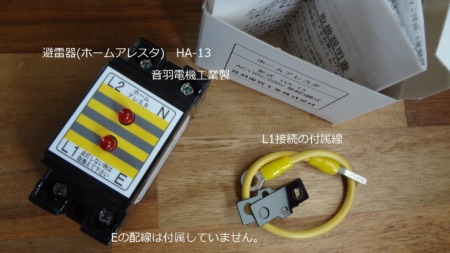

2つの端子台の渡り線も5.5mm2の太さの線に交換しました。 ①安全のため必ず分電盤のメインブレーカをオフにします。

①安全のため必ず分電盤のメインブレーカをオフにします。

取り付ける場所として予備ブレーカを取り外します。

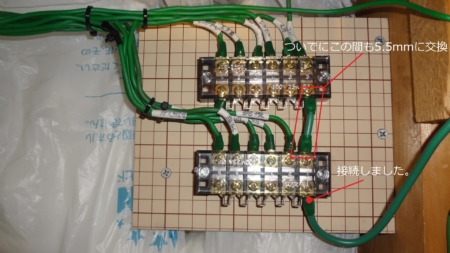

②この避雷器はブレーカ取付けと同じ方法で取り付ければL2とNが接続できます。避雷器本体をネジ固定してから、L2とN端子ネジを締め付けます。

③続いて、付属の黄色線を本体のL1と、盤のL1(ブレーカ上段ライン側)に接続します。

L1とL2と接続しましたが、この間の電圧は200Vという事になりますね。

もう1本は、本体のEとアースバーに接続します。Eとアースバーへの線は付属していませんので自作します。 ④配線確認とネジの締め付けと確認がしっかりできましたら、メインブレーカを入にして、避雷器の表示灯L1とL2の両方が点灯すれば正常です。(単相2線式に使うとL2のみ点灯となります。)

④配線確認とネジの締め付けと確認がしっかりできましたら、メインブレーカを入にして、避雷器の表示灯L1とL2の両方が点灯すれば正常です。(単相2線式に使うとL2のみ点灯となります。)

これで少し安心になりました。壁中の通線が一番大変でした。穴掘りはさぼれましたが良い値が出てよかったです。

これで少し安心になりました。壁中の通線が一番大変でした。穴掘りはさぼれましたが良い値が出てよかったです。

これで雷から防げるとは言っても完全ではないので保険的に考えておきます。

引き込み線などに直接落雷した場合などは、どうしようもありません・・・。

これまで長々と放置していました。自分でもわかっていたのです。やる気と根気って・・・。これが起きないとDIYはできませんしね。

日頃は、表示灯を確認します。表示灯が消えていれば交換しなければなりません。

また10年程度の目安で交換が必要とのことです。

・避雷器(ホームアレスタ) HA-13 音羽電機工業製 5,500円

・避雷器(ホームアレスタ) HA-13 音羽電機工業製 5,500円

・接地線 5.5mm2 15m(使用は11m程度)1,300円

・アース棒(丸型、5.5mm2リード線付) EA940AS-42 径φ10mm、長さ1,000mm 1,600円

・圧着端子(リングスリーブ) (リングスリーブ:アース棒リードと接続)

・圧着端子(リングスリーブ) (リングスリーブ:アース棒リードと接続)

・絶縁キャップ (緑色)

・銅バー (分電盤内アース端子板製作) 10cm、幅2cm、厚み20mm 1枚

・コルゲートチューブ(割れフレキ) 接地線隠し

・自己融着テープ

・ステップル (配線固定)

・インスタントセメント(屋外接地線被せ)

・ドリル (アース銅バー加工)

・ドリル (アース銅バー加工)

・テスター

・接地抵抗計(知人から借用)

・圧着ペンチ(知人から借用)

・はんだこて 2本(熱量必要なため)

・ニッパ

・ドライバー

コメントをどうぞ