階段下収納の床下にさらに収納できるように改造

以前に階段下の空間に収納部屋を作りました。

この時に床下点検用として30cm程開口しフタをしていました。

床下には広大なスペースがあり、日陰で湿度も低いので屋外で保管できるような物が保管出来ます。

そこで点検開口部を広く開くようにして出し入れできるように改造します。

出し入れするには、床を貼っている根太が邪魔になり根太の構造も変更しなければなりません。

以前作った階段下収納の記事はこちら「階段下収納を壁の貼替えをしないで作る」

(施工当時の様子) ここへは別の点検口から来れるのですが、ここから入れるようにしておくと何かの時には便利だと思いますし・・・。

ここへは別の点検口から来れるのですが、ここから入れるようにしておくと何かの時には便利だと思いますし・・・。

改造するにあたっては問題があります。この階段下収納は自分で作ったのでどうなっているのかわかっているのですが、物を出し入れするには、床を貼っている根太が邪魔になります。

改造するにあたっては問題があります。この階段下収納は自分で作ったのでどうなっているのかわかっているのですが、物を出し入れするには、床を貼っている根太が邪魔になります。

(施工当時の様子) といって根太を外してしまうと、床の強度が落ちて重いものを置くと床板がしなり、手や膝をついた時には抜け落ちる可能性があります。階段下収納自体が狭いので体ごと入ることはないのですが、それなりにしておかなければなりません。

といって根太を外してしまうと、床の強度が落ちて重いものを置くと床板がしなり、手や膝をついた時には抜け落ちる可能性があります。階段下収納自体が狭いので体ごと入ることはないのですが、それなりにしておかなければなりません。

・・・考えた末に、開口部にある根太を収納物の出し入れ時に一旦外せるようなことを考えました。

このように外したり戻したり出来るようにするには根太の受けを作りそこに根太を乗せる構造にして、固定しないで外せる構造とします。

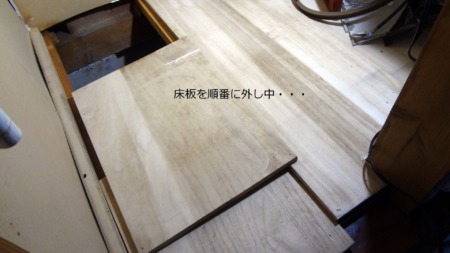

①床板を剥がします。床板は釘で留めているだけです。

①床板を剥がします。床板は釘で留めているだけです。

剥がし終えた様子

剥がし終えた様子 ②はじめに、開口部拡大のため入口の根太を2枚とも移動できる距離はわずかですが、手前に移動します。

②はじめに、開口部拡大のため入口の根太を2枚とも移動できる距離はわずかですが、手前に移動します。 ③縦方向の根太を外さずに凹型に加工した受けを手前(入口)側と奥側に取り付けます。

③縦方向の根太を外さずに凹型に加工した受けを手前(入口)側と奥側に取り付けます。 ④縦の根太を手前(入口)側と奥側を受けの奥側で切断します。

④縦の根太を手前(入口)側と奥側を受けの奥側で切断します。 ⑤同じように、横方向の根太に凹型に加工した受けを取り付けます。⑥取付が出来たら横方向の根太の左右端で固定している木ネジを外します。

⑤同じように、横方向の根太に凹型に加工した受けを取り付けます。⑥取付が出来たら横方向の根太の左右端で固定している木ネジを外します。 ⑥床の高さ調整と支えにしていた真ん中にある鋼製束を外し、収納物取り出しの際に膝や手をよく付く入口(手前)に移動します。

⑥床の高さ調整と支えにしていた真ん中にある鋼製束を外し、収納物取り出しの際に膝や手をよく付く入口(手前)に移動します。 これで、十字型になった根太を外せるので、全面開口となり大物を出し入れできるようになりました。

これで、十字型になった根太を外せるので、全面開口となり大物を出し入れできるようになりました。

⑦ですが、右側の根太受けが収納時に邪魔になりそうなので不要な部分は切り落としました。

⑦ですが、右側の根太受けが収納時に邪魔になりそうなので不要な部分は切り落としました。

⑧フタ兼床は元の床板と点検フタを使いますが、取り外しがやすいように床板の外形サイズを削って小さく調整します。

手前入口の床板ですが、先ほど②で手前に移動した根太の位置に合わせて、入口手前直前までフタにしないで床として残るよう切断しています。

それと、外せる十字型の根太にフタを付けてしまえば、開け閉めの手間が減るのではないかと思ったのですが、フタを左側だけ開けたいこともあると思い、根太に固定しないことにしました。

フタになった元の床板には、元の点検口フタもそのまま使いましたので3分割となりました。

フタになった元の床板には、元の点検口フタもそのまま使いましたので3分割となりました。

開け方は、初めに従来からの点検口を外すと、その奥の床板の手前を持ち上げて引き抜きます。

全面開けたい場合は、次に右側の長い床の手前を持ち上げ引き抜くだけです。

これで下の画像の様に開きますので、十字の根太を外すだけで終わります。

とりあえずは、高圧洗浄機と付属のホースやノズルを入れて見ました。 こういった収納は入るからと言ってると家の物が増え、やがてまた収納が足りなくなり、満杯になると整理しなくなってある日「こんなものがあったのか?」となるので注意ですね。残念ながら収納は増やしてもなくなっていくものです・・。

こういった収納は入るからと言ってると家の物が増え、やがてまた収納が足りなくなり、満杯になると整理しなくなってある日「こんなものがあったのか?」となるので注意ですね。残念ながら収納は増やしてもなくなっていくものです・・。

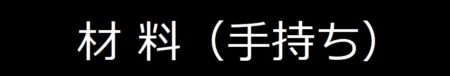

・釘抜き

・釘抜き

・電動ドリル

・のこぎり

・メジャー

・端材(根太受けに使用)

・木ネジ

コメントをどうぞ